Panther Lake架构解析:英特尔技术突破为何值得期待

之前我们已经对英特尔Panther Lake处理器的架构设计和核心IP布局进行了系统性剖析,详细解读了其在能效表现与计算性能方面的突破性进展,以及CPU、GPU、NPU、IPU等核心单元在设计与功能层面的全面提升。

不过对于一些深层的技术细节,包括封装工艺、分支预测算法、线程调度机制、电源管理策略,以及GPU与NPU计算单元的内部技术演进等关键领域,当时尚未展开深入探讨。正因如此,我们今天特别推出这篇Panther Lake的"技术细节补完计划"。

作为英特尔首款采用18A制程工艺打造的移动处理器平台,Panther Lake充分融合了前代Lunar Lake的高能效特性与Arrow Lake的高性能优势。在CPU与GPU性能方面相较上一代产品实现高达50%的飞跃,这样的提升幅度在近年来移动处理器领域可谓罕见。更值得称道的是,在性能实现跨越式提升的同时,其功耗控制依然保持了卓越水准,可谓全面展现了Intel 18A制程工艺的核心竞争力。

Intel 18A制程工艺的核心优势源自两大关键技术突破。

那么肯定有读者会产生疑问——Intel 18A制程工艺的核心优势究竟是什么?

答案其实就藏在这两项突破性技术之中:RibbonFET全环绕栅极晶体管技术,以及革命性的PowerVia背面供电技术。

熟悉半导体芯片技术的朋友都知道,性能提升本质上来说就是通过不断提升晶体管密度来实现的。但对于芯片厂商而言,在提升晶体管密度的同时,又面临着芯片面积持续缩小的挑战。这个矛盾直接导致了在高制程节点下良率管控、供电泄漏、散热控制等多方面的重大技术挑战。

Intel 18A制程工艺之所以能够在1.8纳米节点实现晶体管密度与性能的双重提升,同时还能保持出色的能效表现,正是通过在确保良率的基础上,借助RibbonFET全环绕栅极晶体管技术与PowerVia背面供电技术,有效解决了供电泄漏、散热控制等棘手问题。

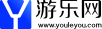

另外在10月初,笔者受邀前往美国亚利桑那州凤凰城参观英特尔Fab52晶圆厂时,已经亲眼目睹产线上ASML光刻机正在进行Panther Lake芯片的量产,这意味着其良率已经达到了正式投产的要求。而且Intel 18A现阶段的良率其实已经超过了英特尔在过去十五年推出的制程节点。

回到两大关键技术,RibbonFET全环绕栅极晶体管实现了全环绕栅极架构,通过垂直堆叠的带状沟道结构,显著提升了晶体管的集成密度和能效表现。同时通过四面包围的栅极结构实现了电流的精准控制,在推进晶体管微缩的同时,有效降低了漏电问题的发生概率。

通过下图可以清晰看到,沿用多年的FinFET晶体管单个鳍片为三面通电,而RibbonFET全环绕栅极晶体管则让每个鳍片实现了四面全包围通电结构。在漏电率显著降低的同时,整个晶体管体积实现了大幅缩减。

晶体管作为半导体芯片最为关键的元器件,会直接对最终性能产生决定性影响。发热导致的处理器频率下降是影响性能体验最为直观的因素。

而半导体芯片性能提升又与晶体管密度关系密切,不断缩小的芯片面积与不断增加的晶体管密度看似是一组矛盾因子。因此需要RibbonFET全环绕栅极晶体管这类突破性技术来冲破壁垒,确保在更高晶体管密度下的性能释放不被电流和温度所制约。

PowerVia背面供电技术则是对芯片制造工艺进行的颠覆性革新。越来越多的应用场景都需要尺寸更紧凑、集成密度更高、性能更强的晶体管来满足持续增长的计算需求。传统上混合信号线和电源线一直需要在晶圆内的同一块空间内"抢占位置",从而导致布线拥塞,并给晶体管进一步微缩增加了难度。

PowerVia背面供电技术通过将粗间距金属层和凸块移至芯片背面,并在每个标准单元中嵌入纳米级硅通孔,从而显著提升了芯片的供电效率。这项技术实现了ISO功耗效率最高提升4%,并将标准单元利用率提升5%至10%。

得益于两大关键技术的突破,首款基于Intel 18A制程的处理器Panther Lake真正实现了芯片性能、密度与能效的全面提升。

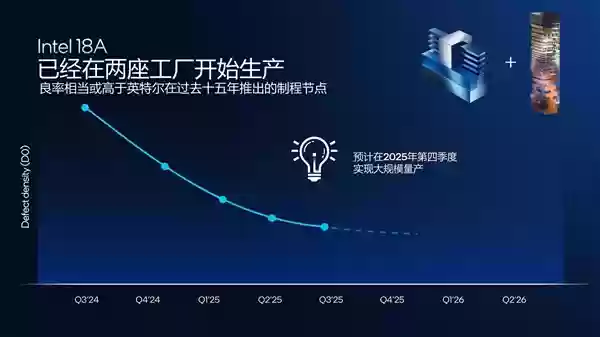

封装

制程技术的突破为Panther Lake的卓越表现奠定了坚实基础,但想要真正发挥制程工艺的优势,自然离不开先进封装技术的有力支撑。2024年9月,笔者受邀参观了英特尔位于马来西亚槟城的PG8、PG15、PG16三大封装厂区,以及位于居林的DSDP/SIMS工厂,全面了解了英特尔在2D和3D封装技术领域的硬核实力。

本次推出的Panther Lake可以说是英特尔先进封装技术的集大成之作。

首先,通过EMIB-M 2.5D封装技术,助力自家新一代处理器实现了关键性能的重大突破:一方面显著缩小了凸块间距,同时提升了凸块密度。另一方面还显著降低了芯片间C2C的功耗含量,增强了信号的完整性和传输效率。

同时,英特尔通过Foveros Direct 3D封装技术,将以往的凸块直连转变为铜对铜的混合键合。这种方式带来了更高的互连密度、更低的信号延迟和功耗的互连。这也是未来大规模系统级集成的核心技术。

另外尤其是在服务器方面,它可以为更大面积的芯片、更大规模的互连带来极大好处,比如与Panther Lake一同推出的288核小核的Clearwater Forest处理器平台,同样是这项技术实现了量产。

Panther Lake主要采用了Foveros-S 2.5D封装技术,各个功能模块和基础模块相连,充分发挥其在高密度、高能耗场景下的架构优势。

此前我们在Panther Lake技术解析文章中已经详细介绍过其全新的性能核与能效核架构设计,本文不再赘述。下面我们将从性能核和能效核的相关技术优化角度,来深入探讨Panther Lake为何能够实现高达50%的性能提升。

性能核优化

首先我们来看看性能核的相关技术创新与性能优化策略。

分支预测

实际上除了核心架构之外,分支预测能力是现代处理器提升性能的核心技术指标之一。优异的分支预测设计能够显著减少流水线停顿、优化指令预期和缓存命中,应对复杂控制流,并且可以对编译器与代码进行优化。

Panther Lake的分支预测并非推翻重来,而是在前代Lunar Lake引入的全新分支预测算法基础上,进行了深度迭代与优化,目的是让分支预测效率达到更高水准。同时Panther Lake的分支预测准确率也得到了进一步提升。

了解处理器技术的朋友都知道,分支预测的核心价值在于能够预先判断CPU执行路径中可能出现的分支走向,并提前做好相应准备。这包括预测分支的具体走向,以及将预测结果快速反馈给CPU核心的流水线机制。

在Panther Lake这一代的分支预测设计上,相较Lunar Lake而言,首先在预测准确性上有了明显进步,另外分支预测的延迟也大幅缩短,这意味着CPU将更少的时间花费在预测和修正的开销上,而是将更多的时间投入到真正有价值的计算任务中,从而显著扩大有效计算时间的占比。

最终结果就会直观体现在用户能够感受到的CPU性能显著提升上。

内存消歧

除了分支预测之外,在处理密集型内存存取任务时,Panther Lake的内存消歧技术也将为其性能体验的提升提供显著助力。

从传统层面来讲,CPU在进行内存读写操作时,往往需要严格遵循指令的顺序执行。例如,一个读取操作可能依赖于前一个写入操作的结果,或者当多个操作指向同一内存地址时,必须严格按照次序执行。这种严格的依赖关系导致内存单元经常处于等待状态,使得内存带宽的利用率始终处于较低水平,无法充分发挥硬件潜能。

而内存消歧技术的核心价值在于,它能够智能地预测并打破这种表面上的依赖关系,允许CPU的多个执行单元进行乱序并行处理

相关攻略

10月18日消息,台积电的2nm工艺N2节点即将进入量产阶段,未来的工艺也会进入埃米时代,A16工艺明年问世,再往后就是A14节点了。A14就是之前说的1 4nm工艺,相比过渡性质浓厚的A16工艺,

此前,我们对英特尔Panther Lake处理器的架构以及核心IP设计做了比较全面的分析,了解了其在能效、性能方面的表现以及CPU、GPU、NPU、IPU等计算单元的新特性以及升级点。不过在一些细节

10月14日消息,早在2012年,AMD曾宣布要做Arm架构处理器,代号“K12”,并与自家的x86处理器针脚兼容,两年后看到了首款产品Opteron A1100,但它从未真正上市,随即整个计划被取

10月13日消息,这几年中半导体成为各国高科技竞争的制高点,欧盟之前也推出了自己的芯片补贴法案,未来不仅要占全球20%产能,还要掌握2nm等先进工艺。然而欧盟的芯片雄心今年遇到了麻烦,那就是Inte

10月13日消息,戴尔发布了两款新的三防平板Pro Rugged 10、Pro Rugged 12,首次用上了Intel Lunar Lake酷睿200V系列处理器。二者都支持电池热插拔、IP66防

热门专题

最新APP

热门推荐

当今时代,科技发展如疾风骤雨,在各个领域掀起变革浪潮。以互联网为例,其进化速度远超想象。回溯往昔,上网是件费时费力的事,而今只需轻点手机,信号满格、网速飞驰,移动支付更是颠覆传统,一部手机搭配微信等

10月19日消息,据第一财经报道,近日,多名某农商行员工在社交平台上发帖称,该行要求员工退回3年前至今的过节费。此事引发业内关注。“要求先交2500元,剩余部分在工资中倒扣。”一名该行员工称。另一名

10月19日消息,证监会正式显示,10 月 17 日,江苏天兵航天科技股份有限公司(简称“天兵科技”)在江苏证监局完成 IPO 辅导备案,辅导机构为中信建投证券。备案报告显示,天兵科技成立于 201

在沈阳举办的2025机器人大会上,人工智能与实体机器的深度融合成为焦点。从挥毫泼墨的书法机器人到精准分拣的工业机械臂,各类智能设备生动诠释了具身智能技术如何重塑生产与生活场景。沈阳新松机器人自动化股

10月19日消息,当地时间周五,NVIDIA和台积电在共同宣布达成一项重要里程碑。 双方已在亚利桑那州凤凰城附近Fab 21工厂成功制造出第一款量产的Blackwell晶圆。这款堪称全球最复杂的芯片