CMU15-445 数据库系统播客:数据库系统 Join 算法与原理

时间:2025-09-05 作者:游乐小编

一个优秀的数据库系统会智能地运用这些算法。这正是 SQL 这种声明式语言的强大之处:用户只需描述“需要什么”,而无需关心“如何获取”,底层的数据库系统会负责选择最高效的路径来执行查询。

在关系型数据库系统中,连接(Join)操作是核心且至关重要的一环。数据库通过规范化(Normalization)将数据拆分到不同表中以减少信息冗余。然而,当我们需要获取跨多个表的综合信息时,就必须使用 Join 操作,将被拆分的表重新组合,以重建数据间的逻辑关系,确保信息完整。

连接操作的核心概念

在深入探讨具体算法之前,我们首先需要理解评估和执行连接操作的一些基本原则。

连接的评估基准:I/O 成本

一个查询在执行时会被数据库的查询优化器转换成一个“查询计划树”。这个树的叶子节点代表对数据表的访问,而中间节点则是各种操作符,Join 就是其中最重要的一种。

评估 Join 算法优劣的主要标准是其磁盘 I/O 成本。因为磁盘的读写速度远慢于内存,I/O 操作往往是数据库性能的最大瓶颈。为了量化分析,我们通常设定如下变量:

表 R:占用M个磁盘页(Page),包含m条元组(Tuple)。表 S:占用N个磁盘页,包含n条元组。在后续的成本分析中,我们主要关注 Join 操作本身的 I/O 开销,而不计算最终结果输出的开销,因为后者对于所有算法来说都是相同的。

外层表与内层表的选择:为何“小表驱动大表”?

在执行 Join 时,查询计划会指定一个外层表(Outer Table,或称驱动表)和一个内层表(Inner Table,或称被驱动表)。在查询计划树中,左侧输入通常是外层表,右侧是内层表。

一个核心的优化原则是:尽可能选择小表作为外层表。这里的“小”通常指占用磁盘页(Blocks/Pages)较少,或者在某些算法中指元组数量(Rows)较少。

为什么这个选择如此重要?我们可以通过一些基础的 Join 算法 I/O 公式来直观理解:

对于块嵌套循环连接(Block Nested Loop Join),其 I/O 成本公式为:外层表 I/O + (外层表块数 × 内层表 I/O)。

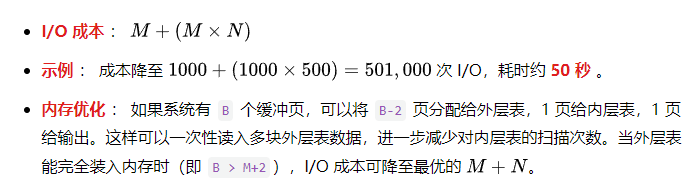

M + (M × N) = 1000 + (1000 × 500) = 501,000次 I/O。小表 S (500页) 作外层,大表 R (1000页) 作内层:成本为N + (N × M) = 500 + (500 × 1000) = 500,500次 I/O。 在此算法中,总 I/O 差别不大,但外层表越小,外层循环次数越少。对于索引嵌套循环连接(Index Nested Loop Join),其成本与外层表的元组数量密切相关。其 I/O 成本公式为:外层表 I/O + (外层表元组数 × 内层表索引查找成本)。

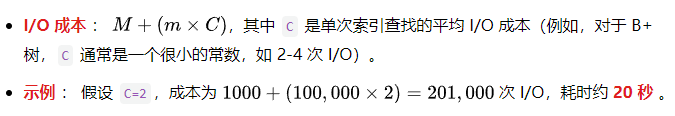

M + (m × C) = 1000 + (100,000 × C)。小表 S (n=40,000) 作外层:成本为N + (n × C) = 500 + (40,000 × C)。其中C是单次索引查找的成本。显然,外层表的元组数越少,对内层表的索引“探测”次数就越少,总 I/O 成本也显著降低。

结论:外层表扮演着“驱动”的角色,它的每一行(或每一块)都会触发一次对内层表的操作。选择小表作为外层表,可以有效减少驱动次数,从而大幅降低对内层表的扫描或查找总成本,这是 Join 优化的一个基础出发点。

连接的输出方式:物化 vs. 记录 ID

连接操作符找到匹配的元组后,如何将结果传递给上层操作符?主要有两种方式:

数据物化 (Materialization):将匹配元组中所有需要的属性值复制出来,形成一个全新的输出元组。

优点:后续操作符无需再访问原始表,因为所有信息都已备齐。缺点:如果涉及的属性很多,生成的元组会很“宽”,占用大量内存且复制成本高。延迟物化 (Late Materialization):只输出连接键和匹配元组的记录 ID(Tuple ID)。

优点:输出的中间结果非常小,节省内存。这在列式存储数据库中尤其高效,因为它避免了提前读取查询最终不需要的列。缺点:当上层操作符需要其他属性时,必须根据记录 ID 回溯到原始数据页去获取,这可能引入额外的随机 I/O。如果连接的选择性很低(即匹配的元组很多),回溯成本可能会非常高昂。三大主流连接算法

数据库系统主要实现了三类连接算法:嵌套循环连接、排序合并连接和哈希连接。

嵌套循环连接 (Nested Loop Join)

这是最基础、最直观的连接算法,其思想类似于编程中的嵌套for循环。

简单嵌套循环 (Simple/Stupid Nested Loop Join)

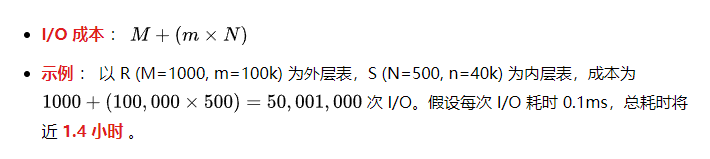

对于外层表的每一条元组,遍历内层表的所有元组进行比较。这种方式性能极差,因为会导致对内层表的重复全盘扫描。

块嵌套循环 (Block Nested Loop Join)

这是对简单版本的巨大改进。算法按块(Page/Block)进行循环,而不是按元组。对于外层表的每一块,遍历内层表的所有块。

索引嵌套循环 (Index Nested Loop Join)

如果内层表的连接键上存在索引,系统就可以利用该索引来避免全表扫描。对于外层表的每一条元组,使用其连接键值去探测 (Probe)内层表的索引,快速定位匹配的元组。

适用场景: 在OLTP (联机事务处理)场景中极为常见,因为外键列上通常建有索引。动态索引: 即使预先没有索引,如果优化器判断创建临时索引的成本低于全表扫描的成本,它甚至可以在查询执行期间动态创建索引,查询结束后再丢弃。

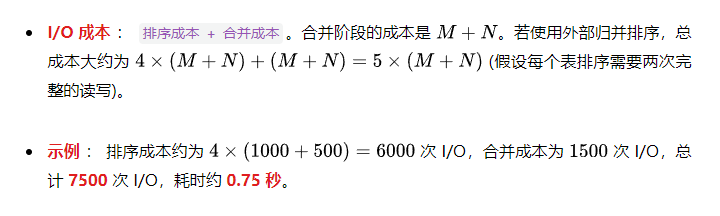

排序合并连接 (Sort-Merge Join)

此算法通过预先排序来优化连接过程,分为两个阶段:

排序阶段 (Sort Phase):如果数据尚未排序,使用外部归并排序(当数据大于内存时)或快速排序(当数据可载入内存时)分别对两个表按连接键进行排序。合并阶段 (Merge Phase):使用两个指针(游标)同步地扫描两个已排序的表。比较指针处的键值,移动键值较小的那个指针。如果键值相等,则找到一个匹配,输出结果。此时,需要特别处理重复键。例如,当内层表有多个与外层表当前元组匹配的键时,需要固定外层表指针,移动内层表指针直到不匹配。如果外层表下一条元组的键值仍然相同,内层表的指针需要回溯到重复键的起始位置,以确保所有组合都被找到。

优势场景:

数据已序:当一个或两个表已经按连接键排序(例如,连接键上存在聚簇索引),可以免去排序成本。结果需排序:当查询包含ORDER BY子句,且排序键恰好是连接键时,此算法可以直接产出有序结果,避免了额外的排序操作,实现“一举两得”。最坏情况:如果所有元组的连接键都相同,合并阶段会退化成类似嵌套循环的行为,性能急剧下降。但这种情况在现实中极为罕见。哈希连接 (Hash Join)

哈希连接是现代数据库系统中最快、最主流的连接算法,它利用哈希函数“分而治之”。如果两个元组的连接键相等,那么它们的哈希值也必然相等。因此,我们只需在哈希到同一位置的元组“桶”内进行比较即可。

基本哈希连接算法

构建阶段 (Build Phase):选择外层表(通常是小表),扫描它并使用哈希函数h1在内存中构建一个哈希表。哈希表的键是连接键的哈希值,值通常是元组本身或其引用。探测阶段 (Probe Phase):扫描内层表,对每一条元组的连接键计算相同的哈希值,然后去哈希表中查找(探测)。如果找到,再比较原始连接键值以确认精确匹配(处理哈希冲突)。优化:布隆过滤器 (Bloom Filter)

在构建哈希表的同时,可以额外构建一个布隆过滤器。这是一种高效的概率型数据结构(本质是一个位图),用于快速判断一个元素是否可能在一个集合中。

特性:它绝不会漏报(False Negative,如果它说“无”,就一定没有),但可能误报(False Positive,如果它说“有”,可能实际没有)。它体积小、速度快,可以完全放入 CPU 缓存。工作方式:在探测内层表时,先用布隆过滤器检查。如果过滤器返回“无”,则该元组一定不匹配,可直接跳过,避免了访问内存或磁盘中的哈希表。这被称为旁路信息传递 (Sideways Information Passing)。Grace 哈希连接 (处理大数据)

当外层表太大,无法在内存中为其完整构建一个哈希表时,基本哈希连接就会因频繁的磁盘交换而失效。Grace 哈希连接(或称分区哈希连接)解决了这个问题。

分区阶段 (Partition Phase):使用一个哈希函数h1,将两个表都散列成多个分区(Partitions),并写入磁盘。h1的选择要保证同一连接键的元组一定进入相同的分区对(例如,R表的分区i和 S表的分区i)。连接阶段 (Join Phase):依次将每一对分区(如 R 的分区1 和 S 的分区1)加载到内存中。因为每个分区都足够小,可以为其构建内存哈希表,然后在该分区内部执行基本的哈希连接。递归分区:如果分区后某个分区依然过大,无法载入内存,系统会对该分区再次使用一个新的哈希函数h2进行递归分区,直到所有子分区都足够小。此方法巧妙地将随机 I/O 转换为了高效的顺序 I/O。

算法选择与总结

现代数据库的查询优化器内置了成本估算模型,它会综合考虑表大小、数据分布特征、内存可用性、索引情况和查询需求(如是否需要排序)等因素,为每个查询动态选择最优的 Join 算法。

下表总结了我们示例中不同算法的性能对比:

(注:示例基于 R 表 M=1000页, m=100k元组; S 表 N=500页, n=40k元组;索引查找成本 C=2 IO)

核心结论

在大多数情况下,哈希连接是性能最佳的选择,尤其对于大规模数据的等值连接。排序合并连接在特定场景下有奇效:当数据已排序或查询结果需要按连接键排序时,它可能是最优选。此外,对于不等值连接(如>或<)和范围连接,排序合并连接通常优于哈希连接。索引嵌套循环连接是OLTP轻量级查询的首选,特别是当外层表结果集很小且内层表有可用索引时。一个优秀的数据库系统会智能地运用这些算法。这正是 SQL 这种声明式语言的强大之处:用户只需描述“需要什么”,而无需关心“如何获取”,底层的数据库系统会负责选择最高效的路径来执行查询。这些经典的算法思想不仅在单机数据库中至关重要,在分布式数据库中也同样适用,只是将磁盘 I/O 成本替换为了开销更高的网络 I/O 成本。

小编推荐:

相关攻略

更多 - 高频面试题:为什么不推荐在生产环境中将 MySQL 部署在容器里? 09.05

- CMU15-445 数据库系统播客:海量数据场景下的分布式 OLAP 09.05

- CMU15-445 数据库系统播客:数据库系统 Join 算法与原理 09.05

- CMU15-445 数据库系统播客:Oracle In-Memory 数据库揭秘 - 双格式架构如何驱动实时企业 09.05

- CMU15-445 数据库系统播客:分布式数据库简介 - 共享无关、分区与分布式事务 09.05

- 系统设计的“元素周期表”:40个横跨所有领域的通用设计原则 09.05

- 数据库并行执行关键技巧:CMU15-445课程实战性能优化 09.05

- RedHub:小红书新一代数据库代理架构深度解析 09.05

热门推荐

更多 热门文章

更多 -

- 神角技巧试炼岛高级宝箱在什么位置

-

2021-11-05 11:52

手游攻略

-

- 王者荣耀音乐扭蛋机活动内容奖励详解

-

2021-11-19 18:38

手游攻略

-

- 坎公骑冠剑11

-

2021-10-31 23:18

手游攻略

-

- 原神卡肉是什么意思

-

2022-06-03 14:46

游戏资讯

-

- 《臭作》之100%全完整攻略

-

2025-06-28 12:37

单机攻略