以太坊3.0升级解读:2025年POS机制带来的影响与机遇

时间:2025-09-08 作者:游乐小编

预计到2025年,以太坊在权益证明(PoS)机制下的持续升级,将主要围绕实现大规模扩容、增强网络去中心化和可持续性展开。这不仅会重塑以太坊的底层架构,更将为整个生态系统,尤其是加密货币交易所、开发者及投资者,带来一系列深刻的影响与前所未有的机遇。

大家都在用的虚拟币交易平台推荐:

- OKX(欧易)>>>进入官网<<< >>>官方下载<<<

- Binance(币安)>>>进入官网<<< >>>官方下载<<<

2025年虚拟货币官网app地址:

币安: 进入官网☜☜ ☞☞官方app下载☜☜

欧易: 进入官网☜☜ ☞☞官方app下载☜☜

火币: 进入官网☜☜

PoS机制的深化与网络演进

首先需要明确的是,社区和核心开发者通常不使用“以太坊3.0”这一官方称谓。以太坊的升级是一个持续的、模块化的路线图。继2025年完成“合并”(The Merge),将共识机制从工作量证明(PoW)转向权益证明(PoS)后,后续的升级阶段,如“The Surge”、“The Scourge”、“The Verge”和“The Purge”,共同构成了以太坊未来的发展蓝图。到2025年,我们预计将看到“The Surge”阶段取得关键性进展,其核心目标是通过分片(Sharding)技术,特别是Proto-Danksharding(EIP-4844)的实施和后续完善,极大地提升网络的可扩展性。

这一系列升级将使以太坊的处理能力从目前的每秒几十笔交易提升至数万甚至数十万笔。对于普通用户而言,最直观的感受就是链上交易的燃料费(Gas Fee)将大幅降低,使得以太坊网络真正具备承载大规模应用的能力,为Web3的普及铺平道路。

对加密货币交易所的深远影响

以太坊的持续升级,特别是PoS机制的成熟和扩容方案的落地,将对加密货币交易所的业务模式、技术架构和市场竞争格局产生结构性的影响。

Staking服务的崛起与白热化竞争

在PoS机制下,持有ETH的用户可以通过质押(Staking)来参与网络验证并获取奖励。然而,独立运行一个验证者节点需要32个ETH以及专业的技术维护知识,门槛较高。因此,交易所凭借其庞大的用户基础和技术实力,自然成为了质押服务的主要提供商。

业务核心化:Staking服务将不再是交易所的附加功能,而是其核心业务板块。交易所通过提供一键质押、灵活存取等便捷服务,吸引散户投资者。更重要的是,交易所大力推广流动性质押衍生品(Liquid Staking Derivatives, LSDs),例如发行BETH、cbETH等代币。这些代币代表了用户质押的ETH及其收益权,同时又可以在二级市场自由交易,完美解决了质押ETH后流动性被锁定的痛点。未来,交易所的竞争将不仅仅是交易深度和手续费,更在于其Staking产品的年化收益率(APR)、安全性和流动性方案的优劣。

交易体验与资产类型的变革

成本与效率:随着EIP-4844等升级降低了Layer 2解决方案的交易成本,用户在交易所与Layer 2网络(如Arbitrum, Optimism)之间转移资产的成本将显著下降。这将极大促进Layer 2生态的繁荣。对于交易所而言,能否提供对主流Layer 2网络的全面、快速、低成本的充提支持,将成为衡量其技术能力和用户体验的关键指标。

资产属性变化:PoS机制赋予了ETH作为一种“生息资产”的内在价值。ETH不再仅仅是投机或支付媒介,它本身就能通过质押产生稳定的现金流。交易所需要围绕这一新属性开发金融产品,例如推出基于ETH本位的结构化理财、收益增强型基金,甚至将质押收益整合到衍生品(如期货、期权)的定价模型中。ETH的估值逻辑也将从单纯的供需关系,转变为类似于高利率债券的现金流折现模型。

安全与合规的新挑战

作为大型质押池的运营方,交易所承担着巨大的安全责任。任何因技术故障、网络攻击导致的验证者节点掉线或作恶,都可能导致用户的质押资产被罚没(Slashing)。这对交易所的服务器稳定性、密钥管理和风险控制能力提出了极高的要求。此外,随着Staking服务规模的扩大,全球监管机构的关注也与日俱增。交易所必须积极应对合规挑战,明确其Staking服务在法律上的定性,妥善处理税务申报、证券属性认定等复杂问题。

为投资者和开发者带来的机遇

投资者的机遇

对于长期投资者而言,直接或通过交易所参与ETH质押,意味着可以获得相对稳定、可预测的被动收入,实现资产的长期增值。而流动性质押衍生品(LSDs)的出现,更是创造了丰富的DeFi“乐高”组合策略,投资者可以利用stETH等资产在借贷、流动性挖k等协议中获取多重收益。网络交易成本的降低,也使得小额投资者能够无障碍地参与到NFT、GameFi和各类DeFi应用中,分享生态发展的红利。

开发者的机遇

以太坊可扩展性的巨大提升,将彻底释放去中心化应用(DApp)的创新潜力。过去因高昂Gas费而无法实现的复杂应用,例如完全上链的AAA级游戏、高频交互的去中心化社交媒体、复杂的金融衍生品协议等,将变得切实可行。开发者可以构建出性能更高、用户体验更流畅的应用,从而吸引海量主流用户进入Web3世界。围绕Layer 2的扩容方案、跨链桥、开发者工具以及数据分析服务等基础设施领域,也将迎来巨大的创业和发展机会。

相关攻略

更多 - Bee币 vs Pi币:潜力PK,投资选哪个? 09.08

- VANA币来袭:币安Launchpool挖矿教程 09.08

- HYPE币投资?揭秘DeFi新星的价值与风险 09.08

- 以太坊3.0升级解读:2025年POS机制带来的影响与机遇 09.08

- 51%算力攻击:区块链安全隐患及防范策略 09.08

- 文昌交易所热线:数字资产专属通道 09.08

- CNT币详解:安全快捷的数字货币新星 09.08

- 看盘APP Top10:欧易领新手福利,享30%回报 09.08

热门推荐

更多 热门文章

更多 -

- BTC交易所Top10:2025最佳平台榜单揭秘

-

2025-09-08 22:56

web3.0

-

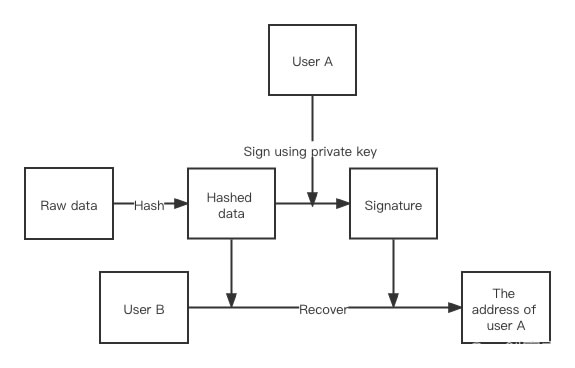

- 以太坊元交易:免Gas费智能合约开发指南

-

2025-09-08 22:53

web3.0

-

- BybitP2P交易手续费

-

2025-09-08 22:49

web3.0

-

- 火必官网app最新版下载

-

2025-09-08 22:37

web3.0

-

- PRQ币投资指南:价值、风险与前景分析

-

2025-09-08 22:33

web3.0

-

- Bee币 vs Pi币:潜力PK,投资选哪个?

-

2025-09-08 22:28

web3.0