一文看懂芯片的设计流程

时间:2025-09-05 作者:游乐小编

芯片分为数字芯片、模拟芯片、数模混合芯片等多种类别。不同类别的设计流程也存在一些差异。接下来,我们就以数字芯片为例,详细看看芯片到底是如何设计出来的。

芯片分为数字芯片、模拟芯片、数模混合芯片等多种类别。不同类别的设计流程也存在一些差异。

接下来,我们就以数字芯片为例,详细看看芯片到底是如何设计出来的。

芯片设计的主要流程

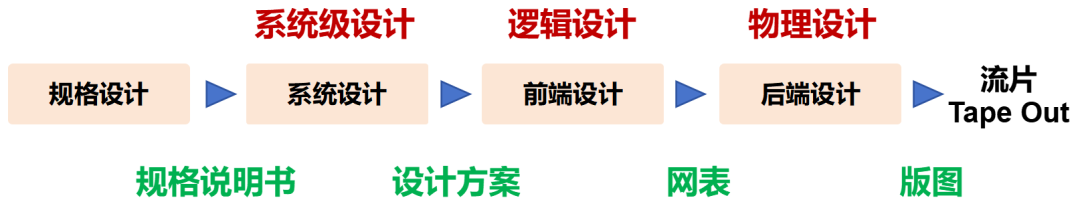

芯片的设计,总体分为规格定义、系统设计、前端设计(Front-End Design)和后端设计(Back-End Design)四个阶段。

图片

图片

网上有些资料为了简单,也会将规格定义和系统设计也归入前端设计。

上篇文章小枣君给大家说过,现在主流的芯片设计思路是自顶向下(Top-Down),也就是“先宏观,再微观”。

图片

图片

简单来说,就是先做芯片整体设计(功能、接口、模块),再做各个模块的设计。做模块设计的时候,先设计逻辑原理(写代码),然后再用EDA工具转化为逻辑电路图(网表),最后再设计物理电路图(版图)。

整个过程,穿插着大量的“设计-验证(仿真)-设计-验证(仿真)”循环。需要确保每一步都准确无误,才会进入下一步。

四大阶段中,前端设计,就是逻辑设计。主要是将芯片的功能需求转化为可实现的电路逻辑,确保功能正确性,不考虑物理实现细节。

后端设计,则是物理设计,专注于物理实现,将前端的设计转化为实际的版图。这个阶段需要脚踏实地,考虑制造工艺约束、信号完整性、功耗管理等实际问题,解决物理实现的工艺挑战。

图片

图片

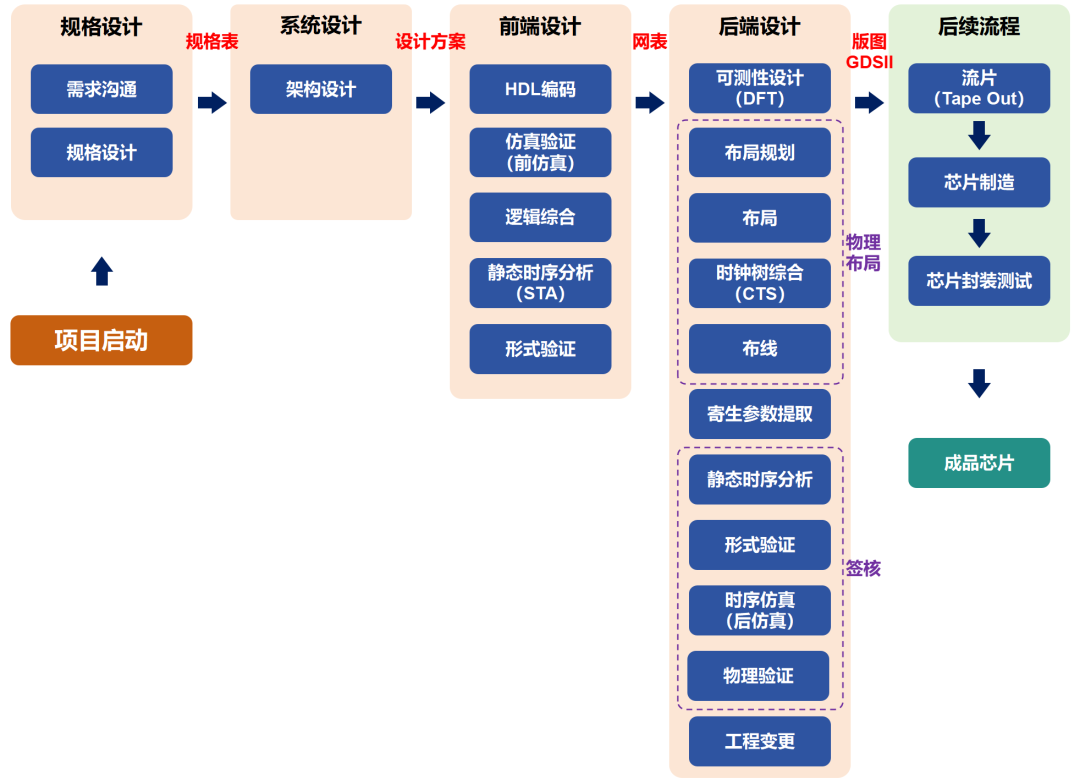

前端设计和后端设计的各个子阶段如下图所示:

图片

图片

接下来,我们分别进行介绍。

规格定义

芯片设计的第一步,是搞明白自己到底要做一款什么样的芯片。

这不是领导拍脑袋决定的,而是需要芯片设计团队和客户(甲方)以及利益相关方进行充分沟通,了解具体设计需求之后确定的。

需求包括:到底要实现什么功能,用于什么环境,算力、成本、功耗大概是多少,需要提供哪些接口,需要遵循什么安全等级,等等。

所有的需求会转化为芯片的基本参数,最终以Spec(芯片规格说明书)文件的形式进行记录。芯片设计的基本要求,就此确定。

系统设计

接下来,就要由架构工程师出马了。

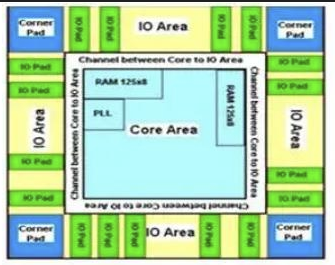

架构工程师要根据规格Spec,设计具体的实现方案。包括但不限于:整个芯片的架构、业务模块、供电、接口、时序、性能指标、面积和功率约束等。

芯片的架构主要由芯片的类别和功能所决定。

如果芯片主要用于通用计算和数据处理,冯・诺依曼架构可能是一个合适的选择。如果侧重于高速的数据处理和实时性要求高的应用,如数字信号处理或一些特定的嵌入式系统,哈佛架构可能更具优势。

对于复杂的芯片设计,还可能采用多核架构或异构集成架构(混搭)。

芯片的整体布局(示例)

芯片的整体布局(示例)

选定架构之后,架构师还要在细节上进行优化和创新。例如调整各个功能模块之间的连接方式、优化数据通路以减少延迟,或者采用新的计算模式,等等。

架构师还要确定哪些功能可以用软件实现,哪些部分需要用硬件实现。上篇小枣君介绍过IP核,哪些部分要采购IP核,哪些部分自己做,也是由架构师决定的。

前端设计(逻辑设计)

好了,开始进入前端设计部分了。我们保持耐心,一步一步来看。

· HDL编码

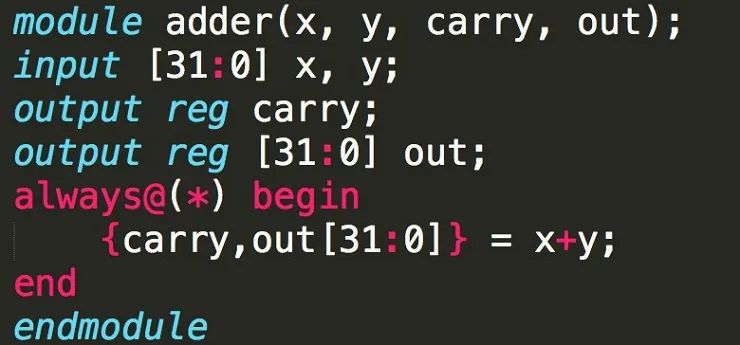

首先,是进行HDL(Hardware Description Language,硬件描述语言)编码。

架构设计方案完成后,芯片设计工程师将根据方案,针对各模块进行具体的电路设计。他会使用专门的硬件描述语言(Verilog或VHDL),对具体的电路实现进行RTL(Register Transfer Level,寄存器传输级)级别的代码描述。

简单来说,就是用代码来表述芯片的逻辑功能和数据传输。

Verilog作为一种常用的硬件描述语言,能够对电路(系统)进行多层次描述,包括系统级、算法级、寄存器传输级(RTL级)、门级和开关级。在数字IC设计流程中,RTL级描述最为关键和常用。因此,Verilog代码也常被称作RTL代码。

Verilog代码范例(32位加法器)

Verilog代码范例(32位加法器)

需要注意的是,HDL编码需要结合晶圆厂提供的库(libaray)和器件(device)等基础资源来设计。有些芯片设计工程师也会基于晶圆厂提供的资源,进行底层优化设计。

·仿真验证

HDL编码完成之后,就要开始第一波验证(Verification)了。

前面我说过,芯片设计几乎每一步都要进行验证或仿真,就是为了确保不出错,因为出错的代价实在太大。

这一步的仿真验证,主要包括电路逻辑功能方面的验证,也就是证明设计的功能是否符合设计规格中的定义,是否存在逻辑实现错误。

如果发现错误,就需要返回上一步,进行修改,甚至要返回方案设计阶段进行修改。修改之后,再重新进行验证。

验证方法包括:(借助工具)通过在搭建的验证环境中输入激励(就是加输入信号),然后看检测输出波形是否和预期一样,以此来进行判断。

验证仿真的工具主要包括VCS、Qustasim等EDA工具(进行编译和仿真),以及Verdi等工具(进行debug)。

需要注意的是,这个阶段的仿真,也被称为“前仿真”。待会我们还有一个“后仿真”。

“前仿真”是在理想状态下进行的。它基于理想化的抽象模型,忽略物理延迟和布线细节,专注于功能正确性。

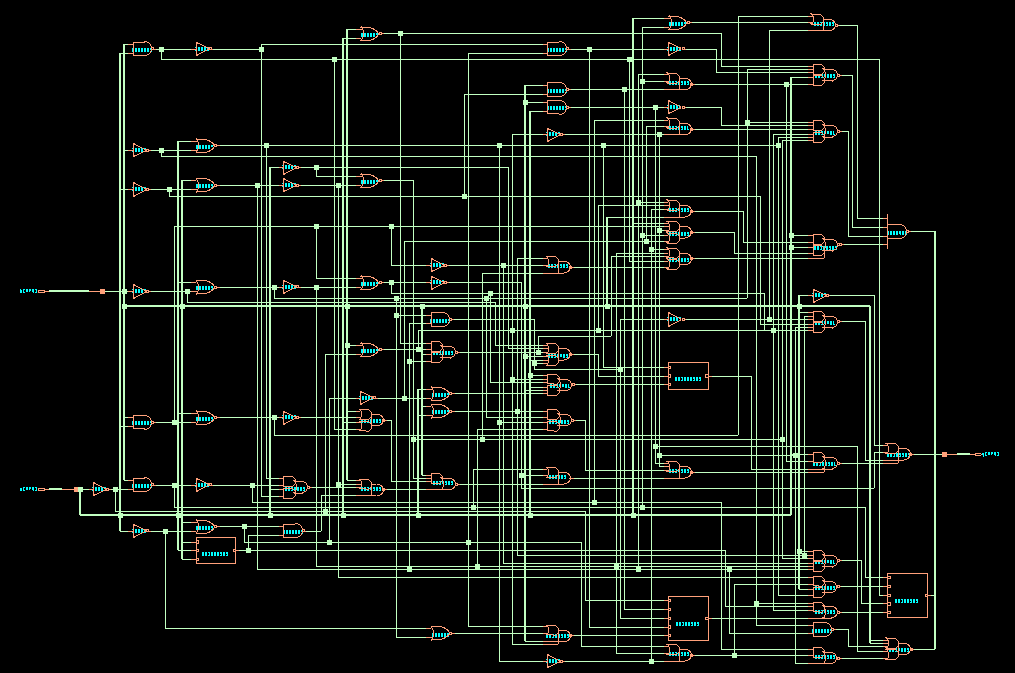

·逻辑综合

接下来,验证工程师要使用一些EDA工具,将RTL代码翻译成门级网表(Gate levelNetlist),也就是实际的逻辑门电路(也包含了逻辑结构和连接关系,也是后端设计的关键输入)。

门级网表的样例

门级网表的样例

这个步骤就是逻辑综合(Synthesis),有时候直接简称“综合”。

逻辑综合主要包括翻译、优化、映射步骤。

翻译:先将Verilog/VHDL代码转换为工艺无关的、初级的、未优化的通用门级电路。

优化:逻辑综合需要设定约束条件,也就是希望逻辑综合出来的电路在面积、时序、时延等(PPA)目标参数上达到的标准。优化,是根据约束条件和工艺库(由晶圆厂提供)参数,进行逻辑结构调整,去掉冗余单元,以此满足要求。

映射:最终,将门级逻辑电路映射到的工艺库上。

需要注意的是,不同晶圆厂的工艺库,门电路基本标准单元(standard cell)的面积、时序参数是不一样的。所以,选用的库不一样,综合出来的电路在面积、时序上就不一样。

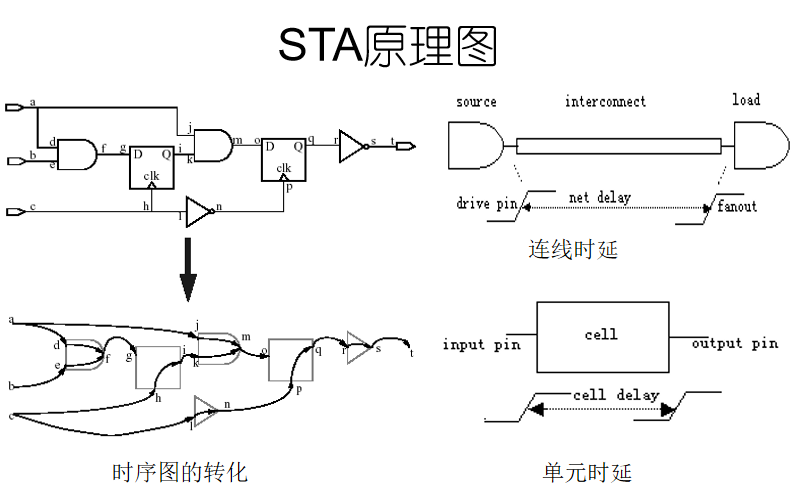

·静态时序分析

静态时序分析(Static Timing Analysis,STA),也属于验证的范畴,主要是在时序上对电路进行验证。

具体来说,是在不提供激励的情况下,验证设计时序特性,检查电路是否存在建立时间(setuptime)和保持时间(holdtime)的违例(violation)。

这句话有点难理解,要搞懂它,就要先搞懂时序(timing)。前面我们多次提到时序。芯片时序是集成电路设计中确保信号传输与时钟同步的关键技术,非常重要。电子设备由时钟信号驱动,如果时序存在问题,各个模块之间的工作节奏就会错乱,影响各个元件以及整个芯片的工作频率,进而影响整体性能。

在数字电路中,一个寄存器如果出现前面说的违例,就无法正确采样数据和输出数据。所以,以寄存器为基础的数字芯片功能,就会出现问题。

静态时序分析(STA)的作用,主要体现在以下几个方面:

首先,它能帮助我们确定芯片的最高工作频率。

通过详细的时序分析,工程师可以更好地控制工程的各个环节,从而减少延迟,尽可能地提升芯片的工作频率。

芯片的最高工作频率由网表(netlist)的关键路径决定。关键路径是网表中信号传播时延的最长路径。

其次,静态时序分析也是检查时序约束是否满足的重要手段。

在时序分析的过程中,我们可以查看目标模块是否满足预设的约束条件。如果不满足,分析结果将帮助我们精确地定位到问题点,并给出详细的改进建议。

最后,静态时序分析还能用于分析时钟质量。

时钟信号存在抖动、偏移和占空比失真等缺陷。通过时序分析,我们可以有效地验证这些缺陷对目标模块性能的影响。

STA工具,包括Synopsys的PT(Prime Time)工具等。

它可以分为三个基本步骤:

1、将netlist看成一个拓扑图;

2、进行时延计算(连线时延net delay、单元时延cell delay);

3、找到关键路径,并计算时延,进行判断。

图片

图片

·形式验证

这一步也是验证,是从功能上对逻辑综合后的网表(netlist)进行验证。

形式验证主要通过数学手段来完成,不考虑工艺因素,无需激励或时序检查即可进行。

在形式验证中,等效性检查(也叫等价性检查)是一种常用方法。

它通过将当前设计与已知的黄金设计(功能验证后的HDL设计)进行对比,来确认设计的功能等效性,确保逻辑综合过程中没有改变原先HDL描述的电路功能。

覆盖率,是评估验证充分性的一个关键指标。它主要分为两大类:代码覆盖率和功能覆盖率。

代码覆盖率,旨在检查RTL代码是否冗余,并确保设计要点得到全面遍历。

功能覆盖率,专注于检查自定义container(容器)中的功能是否被充分测试。

在前端设计的最后阶段,需要完成代码覆盖率的充分性审查。对于未达到100%覆盖率的情况,需要给出合理解释,以确保芯片功能不受影响。

小编推荐:

相关攻略

更多 - CDimension横空出世:立志从底层重建芯片技术栈 09.05

- “第二代HBM”SOCAMM内存模块起势 传英伟达今年将在AI产品中部署80万个 09.05

- 一文看懂芯片的设计流程 09.05

- 2024款iPad Pro即将发布:首发M5处理器带来全新升级 09.05

- 华为MateTV搭载旗舰手机芯片,单核性能飙升490% 09.05

- 60后女企业家跨界光刻机行业,打造全球最大设备厂商年收9.54亿 09.05

- 华为公布芯片型号:国产芯片实现全链路自主可控 09.05

- 成都华微发布40G高速ADC芯片,赋能无人机自主可控 09.04

热门推荐

更多 热门文章

更多 -

- 神角技巧试炼岛高级宝箱在什么位置

-

2021-11-05 11:52

手游攻略

-

- 王者荣耀音乐扭蛋机活动内容奖励详解

-

2021-11-19 18:38

手游攻略

-

- 坎公骑冠剑11

-

2021-10-31 23:18

手游攻略

-

- 原神卡肉是什么意思

-

2022-06-03 14:46

游戏资讯

-

- 《臭作》之100%全完整攻略

-

2025-06-28 12:37

单机攻略