我国超导量子芯片“天目2号”实现百比特级热拓扑边缘态突破

时间:2025-08-29 作者:游乐小编

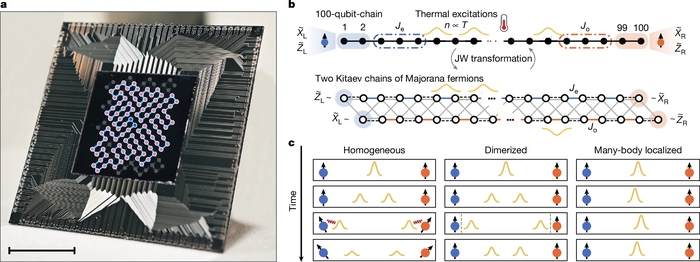

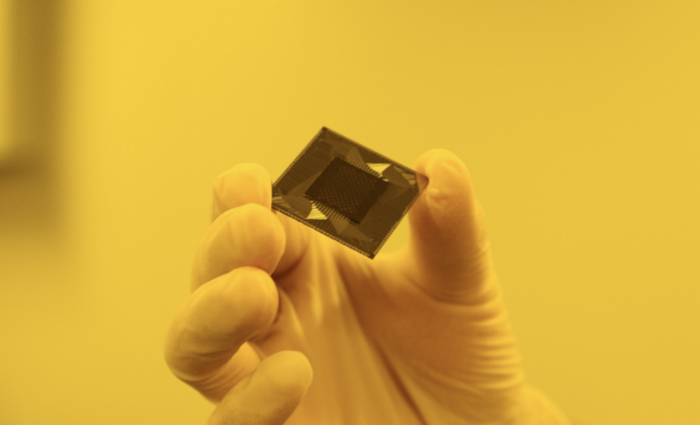

8月28日消息,由逻辑比特科技核心成员参与的联合科研团队在《Nature》正刊发表重要论文,宣布在“天目2号”百比特超导量子芯片上实现了一种新型“热”拓扑边缘态。该量子态即便在有限温度环境中仍能长期稳定存在,为在真实环境下保护脆弱的量子信息提供了全新思路。

这一突破也让行业重新评估中外量子计算的技术差距。有业内人士分析指出,若以超导技术路线为基准,中美顶尖团队之间的差距“并不大,大约在两年左右”。

当前量子计算主要技术路线包括超导、离子阱、中性原子和光量子等。其中,超导量子计算因制备工艺成熟、扩展性强、操控性能优异等特点,被学界和产业界普遍视为实现通用量子计算的重要路径。

超导量子芯片需在接近绝对零度的极端低温环境中运行,通过微波超导电路实现对量子比特的精准操控。与传统硅基芯片中比特只能处于“0或1”的状态不同,量子比特具有叠加和纠缠特性,在特定类型问题上可带来指数级加速效果,但也极易受到噪声干扰,因此必须依赖超低温和高精度测控系统维持稳定。

拓扑边缘态是指在可编程的超导比特链中,通过结构设计将关键量子信息“推”向链的两端,形成受对称性和拓扑结构保护的量子状态。这种状态对局部扰动不敏感,相当于为量子信息构筑了一道“护城河”,可大幅提升计算的可靠性,传统上认为其仅在极低温环境下才能稳定存在。

逻辑比特相关负责人介绍,本次研究的突破点在于,新型“热”拓扑边缘态证明,在存在热激发的有限温度量子系统中,“预热化”机制能有效抵御热扰动,形成更稳健、更长寿命的拓扑边缘态。

通俗来说,以往学界普遍认为拓扑边缘态只能在接近绝对零度的理想条件下稳定存在,温度升高就会失效。而此次实验成功打破了这一认知局限,将拓扑保护推进到了“有温度”的真实世界。

研究团队在“天目2号”芯片上构建了包含100个量子比特的长链结构,并对其间的耦合强度进行了二聚化设计。实验结果表明,即便链中存在大量热激发,两端的拓扑边缘态寿命仍与零温环境下的表现相近,首次实现了在有限温度下依然稳定的新型拓扑态。

要实现“热环境仍稳定”的物理图景,芯片之外的测控系统同样至关重要。相关负责人透露,实验依托团队自主研发的百比特量子测控系统,具备高同步、高精度并行操控多比特的能力,并采用模块化设计为未来扩展至上千比特预留了空间。这也是国内首次实现100比特级别的高保真度同步操控。

目前全球超导量子计算竞争主要集中在中美两国。美国以谷歌、IBM等企业为代表,其中谷歌于2024年底推出的Willow芯片对行业产生显著影响;国内则以浙江大学和中国科学技术大学为代表的研究机构处于第一梯队。

“中国在量子计算研究和应用方面已处于世界前沿,”逻辑比特相关负责人表示,“在超导量子芯片领域,我们在比特数量和相干时间等核心指标上不逊于谷歌。依托国内完善的产业链优势,中国团队完全有能力在工程化和产业化方面实现跨越式发展。”

据介绍,目前制约超导量子芯片规模化发展的技术瓶颈主要集中在三个方面:比特数量、相干时间和门保真度,这些是国内外科研团队共同面临的挑战。

在应用场景方面,短期内量子计算将主要面向企业端和政府端,在气候模拟、资产优化与风险管理、药物分子模拟以及科研机构合作等领域展开应用探索。

有业内人士指出,对普通消费者而言,现阶段对量子计算的感知“不会像AIGC那样直接”。行业普遍以2030年作为量子计算产生广泛感知的关键时间节点,但具体进程仍存在不确定性,需等待错误校正技术实现规模化和生态工具链的成熟完善。

小编推荐:

相关攻略

更多 - 寒武纪预计全年营收50-70亿,提示股价或偏离基本面 08.29

- 英伟达Q2财报超预期,为何市场反应平淡? 08.29

- Meta AI眼镜三季度量产,售价800美元;Anthropic阻止黑客利用Claude AI犯罪 08.29

- 我国超导量子芯片“天目2号”实现百比特级热拓扑边缘态突破 08.29

- 寒武纪股价一度超越茅台,AI芯片龙头如何成为“寒王”? 08.28

- 寒武纪市值突破6000亿,首次实现半年度盈利 08.28

- 马斯克起诉苹果与OpenAI,阿里云百炼模型缓存降价 08.28

- 群核科技寻求新增长点,云设计+AI能否破局? 08.27

热门推荐

更多 热门文章

更多 -

- 神角技巧试炼岛高级宝箱在什么位置

-

2021-11-05 11:52

手游攻略

-

- 王者荣耀音乐扭蛋机活动内容奖励详解

-

2021-11-19 18:38

手游攻略

-

- 坎公骑冠剑11

-

2021-10-31 23:18

手游攻略

-

- 原神卡肉是什么意思

-

2022-06-03 14:46

游戏资讯

-

- 《臭作》之100%全完整攻略

-

2025-06-28 12:37

单机攻略