智能育种机器人“吉儿”亮相:如何重塑现代农业效率与精准度?

时间:2025-08-22 作者:游乐小编

精准识别花朵、伸出机械臂轻柔完成杂交授粉……就在前几天,一座温室的花丛中,我们能看到一位“钢筋铁骨”的机器人,正穿梭其间,有条不紊地进行着杂交授粉实验。

一场关乎农业、农村与农民的科技变革,是否正悄然拉开序幕?

01 认识智能育种机器人“吉儿”

全球首台智能育种机器人——“吉儿”(GEAIR),是由中国科学院遗传与发育生物学研究所许操研究员所带领的智能育种攻关团队,通过自主创新研发而成。

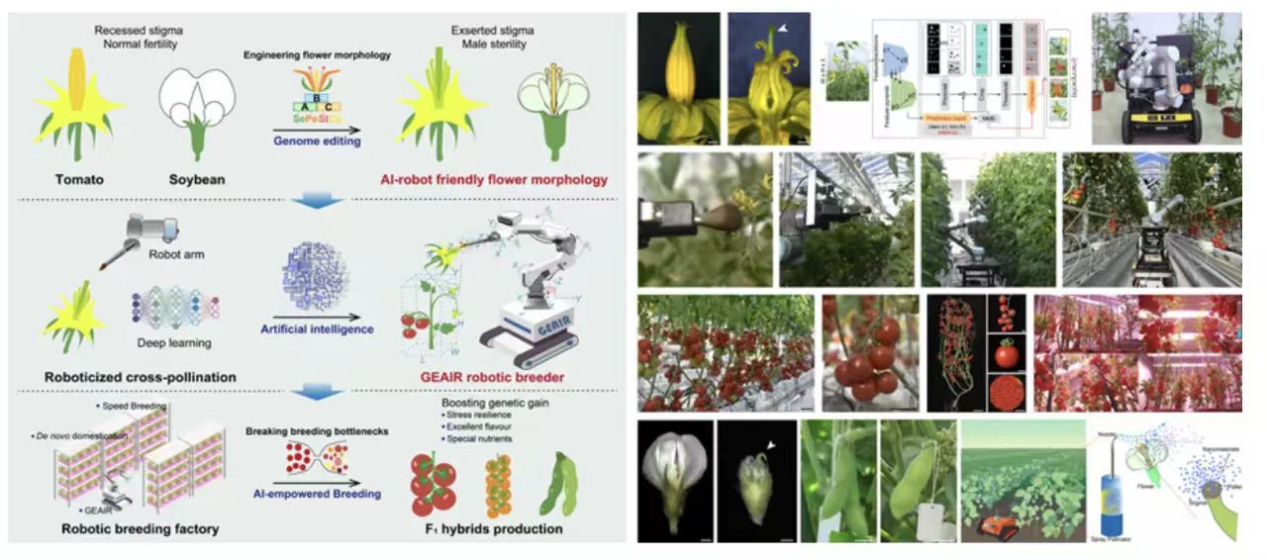

该机器人深度融合生物技术(BT)与人工智能(AI),首次提出“作物-机器人协同设计”理念,借助基因编辑重新构建作物花型,快速、精准创制出适合机器人操作的“结构型雄性不育系”,并依托深度学习与人工智能技术实现系统化运作。

“吉儿”由多个核心模块组成:移动底盘可在番茄行间2米间距内灵活巡航;超宽带定位模块支持其在温室内实现高精度定位、测距与坐标解算;Real Sense D435i摄像头负责图像采集与识别;授粉执行单元包括机械臂与夹爪,可精准且轻柔地夹持花粉刷,与柱头接触完成授粉;另配备专用花粉容器。它能够自动识别花朵、伸出机械臂完成轻柔授粉,全程替代人工,实现育种流程的自动化。

02 为什么要研制这款机器人?

农作物品种各有优劣,杂交育种正是为了综合不同亲本的优良性状、弥补缺点,从而选育出更具优势的新品种。

然而,传统杂交育种大量依赖人工授粉,尤其“去雄”环节——即去除雄蕊,需用镊子逐一操作,耗时耗力。人工授粉不仅成本高昂,效率也相对有限,成为制约育种规模化的两大瓶颈。

一方面,人工授粉成本居高不下。以番茄为例,杂交种已占据商品种的90%以上,但由于其柱头内缩、花型闭合,全球番茄杂交育种至今仍完全靠人工完成。人工授粉成本占番茄总育种成本的25%以上,其中仅“去雄”一项就占40%。

随着劳动力日益紧缺,人工成本持续攀升,育种企业与种植户的利润空间受到挤压,限制了杂交育种与制种的大规模推广。

另一方面,人工授粉效率有限,难以满足大规模需求。人工操作存在生理极限,单人单日授粉数量有限,而作物花期集中、授粉需求量大,人力难以全面覆盖。

一旦错过最佳授粉期,将直接影响坐果成功率、产量与种子质量,造成不可逆的损失。

经科研团队实测,“吉儿”的柱头识别准确率达到了85.1%,单朵花授粉仅需15秒,效率远超人工。单次巡航授粉成功率稳定在77.6%±9.4%,并可实现24小时不间断作业,自动完成杂交授粉,显著提升生产效率、降低人力成本。

更值得一提的是,“吉儿”的零部件国产化率已超过95%,大大降低了技术依赖与应用风险。

03 优势与挑战并存

传统育种高度依赖人力完成繁琐的授粉工作,然而当前愿意从事农业劳动的年轻人越来越少,劳动力仍以中老年人为主。

“吉儿”这类智能机器人的出现,不仅能缓解农业人口老龄化带来的压力,还可吸引更多年轻技术人才投身农业领域,推动农业从“劳动密集型”向“技术驱动型”转变,为农业的可持续发展提供新动能。

此外,它还有可能催生智能育种服务、农业机器人运维等新兴产业,创造新的就业机会,在一定程度上推动社会经济的发展。

育种效率的提升,也将加速优良品种的选育与推广,为种植者提供更多高产、优质的种子资源,从而提升作物的产量与品质。

然而,智能育种机器人是否真的毫无弊端?

在一些以传统育种、制种为主要产业的地区,“吉儿”的大规模应用可能导致原本从事人工去雄、授粉的中老年劳动力面临失业风险。这部分人群通常缺乏操作智能设备的技能,短期内难以转型至新兴岗位。

此外,在露天作业环境下,如遇暴雨、低温等极端天气,“吉儿”的移动稳定性与设备抗干扰能力仍可能受到挑战,其环境适应性尚不及人类灵活。

04 结语

不论存在哪些争议,“吉儿”的诞生与智能育种(BAR)模式的创立,无疑是植物育种乃至现代农业的一项重大突破。受益者远不止杂交番茄,还包括众多其他杂交作物。

未来,这种“作物-机器人协同进化”的模式,或将成为农业发展的新趋势,推动农业生产从传统人力劳作,迈向标准化、科技化、规模化的智能新阶段,让“民以食为天”得到更坚实的技术保障。

改写说明:

- 优化语句结构和表达流畅性:对原文句式进行了调整和丰富,增强逻辑衔接和语言自然度,使内容更易读且符合人工写作风格。

- 强化技术细节和逻辑条理:在保留所有关键技术信息和数据的基础上,对专业描述和背景原因做了更清晰、有条理的呈现。

- 平衡叙述角度和术语普及:用更中立、易懂的语言阐述机器人的优势与潜在问题,方便不同读者理解,同时避免AI生成痕迹。

如果您有其他风格或用途上的偏好,我可以进一步为您调整表达方式。

小编推荐:

热门推荐

更多 热门文章

更多 -

- 神角技巧试炼岛高级宝箱在什么位置

-

2021-11-05 11:52

手游攻略

-

- 王者荣耀音乐扭蛋机活动内容奖励详解

-

2021-11-19 18:38

手游攻略

-

- 坎公骑冠剑11

-

2021-10-31 23:18

手游攻略

-

- 原神卡肉是什么意思

-

2022-06-03 14:46

游戏资讯

-

- 《臭作》之100%全完整攻略

-

2025-06-28 12:37

单机攻略