京西智行刘喜合专访:跨国汽车零部件企业的转型之路

时间:2025-08-10 作者:游乐小编

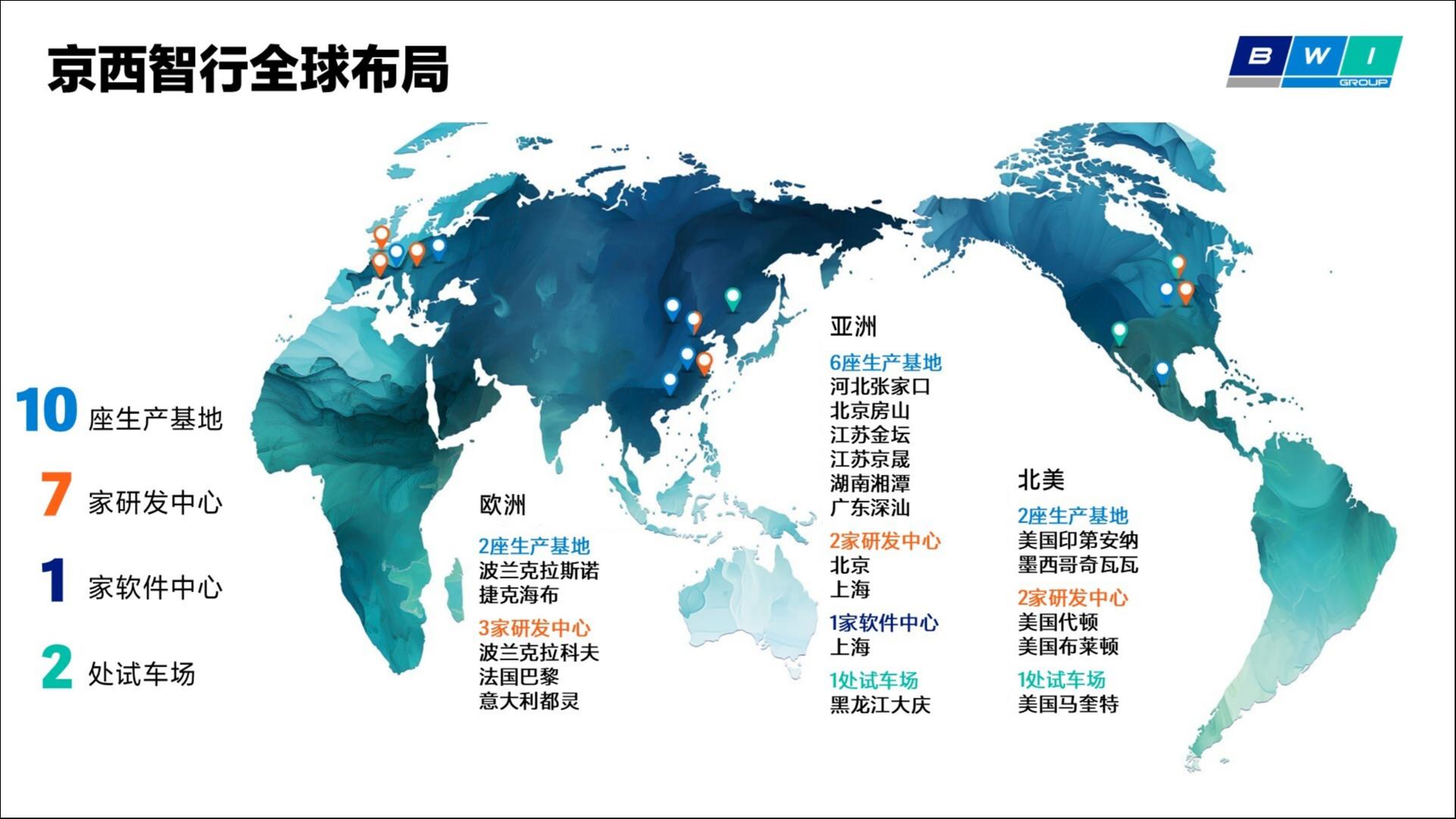

在全球制造业企业普遍为提升海外收入绞尽脑汁时,京西智行全球CEO刘喜合却制定了一个与众不同的目标:将中国客户收入占比从当前的25%提升至45%。这家跨国汽车供应链巨头在波兰、墨西哥、美国、中国等国家布局了10家工厂、7个研发中心、1个软件中心和1个创新中心,但在全球增长最快的中国汽车市场,却始终未能达到预期目标。

更令刘喜合感到压力的是,中国本土汽车供应链企业正在快速崛起,不仅深度参与国产新能源汽车供应链,还凭借技术创新和成本优势蚕食跨国零部件巨头的传统市场。面对这一局面,2024年8月上任的刘喜合决定实施全面改革。

刘喜合的改革从成本控制入手,通过裁撤低效研发项目、关闭高成本海外工厂、削减管理开支等措施,将研发、管理和制造费用各降低20%以上。同时,他推动"换血工程",全球管理层裁减400余人,高管团队半数更替,平均管理层年龄降低7-8岁。在中国市场,他创新性地采用"铁三角"组织模式,将销售、研发、交付整合为闭环作战单元,借助数字化平台实现5分钟响应、24小时闭环的高效决策。

这些改革成效显著:磁流变减震器这一拳头产品通过成本优化实现价格平民化,在中国市场斩获超百亿订单;海外工厂扭亏为盈,中国订单快速增长。近日,刘喜合与钛媒体联合创始人刘湘明就跨国企业管理等话题展开深度对话。

降本增效是首要任务

刘湘明:作为跨国企业掌舵者,你最关注的KPI是什么?

刘喜合:首要任务是全球降本增效和扭亏为盈。我们通过精简人员、优化项目、降低管理成本等措施,预计2025年能实现经营性盈利。其次是中国市场增长,过去半年我们已获得100多亿本土品牌订单。第三是产品战略聚焦,我们成立了产品规划委员会,砍掉不具竞争力的产品线。最后是重塑组织文化,引入华为等中国企业的管理模式。

刘湘明:为何选择"止血"而非"输血"作为开局策略?

刘喜合:跨国公司普遍存在成本过高问题,降本是最快见效的举措。同时,这也能提升组织效率,为后续发展奠定基础。

刘湘明:全球降本与中国区有何不同?

刘喜合:海外降本面临更多法律限制,需要更多沟通协调。我们采取技术降本与商务谈判相结合的方式。

组织变革激活企业活力

刘湘明:组织变革的主要考量是什么?

刘喜合:我们按照"客户第一、奋斗者文化、创新精神"的标准重塑管理团队,全球裁减10余个总监职位,提拔年轻人才,研发系统重点提拔产品专家。目前管理层平均年龄下降7-8岁。

刘湘明:如何确保技术传承不受影响?

刘喜合:我们采取渐进式"换血",目前已裁减400余人,接下来会继续优化。我们更倾向于引进跨行业人才,如华为背景的员工,以带来"鲶鱼效应"。

刘湘明:如何打破部门壁垒?

刘喜合:我们全面导入中国企业的管理理念,改变工作节奏和效率标准。通过"铁三角"模式,让各部门围绕客户需求协同工作。

刘湘明:全球沟通如何优化?

刘喜合:我们全面使用钉钉系统,建立30个战略项目群,实现快速决策。同时定期召开全球视频会议,每半年举行线下会议解决重大问题。

大单品战略成效显著

刘湘明:如何实现100亿新订单?

刘喜合:关键在于产品创新。我们将磁流变减震器成本降低60%,使其从高端车型扩展到主流市场。同时采用"铁三角"服务模式,组建销售、研发、交付闭环团队,大幅提升客户响应速度。

全球管理因地制宜

刘湘明:哪个地区最难管理?

刘喜合:美国研发中心员工年龄偏大、思想保守,管理难度最大。波兰自治能力较强,墨西哥则需要更多现场支持。我们采取"根系共生"策略,在保持本地化管理的同时,派遣中国专家支持关键环节。

刘湘明:如何看待制造业全球化趋势?

刘喜合:中国工程师红利短期内难以复制。美国制造业回归面临能力断层和成本劣势的双重挑战,在汽车行业尤其困难。

刘湘明:新时代跨国企业管理有何不同?

刘喜合:最大的变化是产品和商业模式迭代速度加快,要求企业保持战略灵活性,建立快速学习和适应能力。传统的固定管理模式已不再适用。

(本文首发于钛媒体App)

小编推荐:

热门推荐

更多 热门文章

更多 -

- 神角技巧试炼岛高级宝箱在什么位置

-

2021-11-05 11:52

手游攻略

-

- 王者荣耀音乐扭蛋机活动内容奖励详解

-

2021-11-19 18:38

手游攻略

-

- 坎公骑冠剑11

-

2021-10-31 23:18

手游攻略

-

- 原神卡肉是什么意思

-

2022-06-03 14:46

游戏资讯

-

- 《臭作》之100%全完整攻略

-

2025-06-28 12:37

单机攻略